원시은하 관측연구하다 뜻밖에 새 발견 일궈내

----------------------------------------------------------------------

"우주 적외선 배경복사, 은하 바깥 항성들에서도 비롯"

흔히 천체의 단위를 헤아릴 때 이렇다. '은하단은 작은 은하들을 거느리고, 은하는 수백억, 수천억 개의 항성(별)을

거느리고, 다시 항성은 작은 행성들을 거느리고….' 그래서 아주 먼 곳의 은하가 작은 빛의 점으로 빛나는 것은 빛을 내는

무수한 항성들이 그곳에 몰려 있기 때문이다. 그런데 은하의 울타리에서 벗어나 동떨어져 빛을 내는 항성은 없는걸까?

최근 우주 공간에 희미하게 퍼져 있는 적외선 빛을 관측해보니, 은하들에서 나오는 빛의 세기만큼이나 많은 빛이 또다른

곳에서 만들어져 우주에 넓게 퍼져 있는 것으로 나타났다는 관측 결과 보고가 나왔다. 이는 은하 내부 항성들의 빛에 견줄

만한 빛이 우주에 널리 퍼져 있음을 뜻하며, 즉 은하 바깥에도 빛을 내는 항성들이 무수히 존재할 가능성을 보여주는 것이어

서 눈길을 끈다. 미국 과학저널 <사이언스>에는 “우주의 또 다른 절반? 이전에는 몰랐던 대규모 항성들이 은하들의 사이

공간에 있다”라는 조금은 성급한 제목의 전문가 해설도 실렸다.

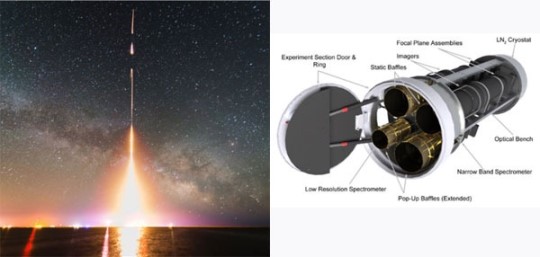

이런 관측과 해석을 보고한 국제 공동 연구진(Zemcov 등 16명)은 애초에 130억 년 전 생성돼 우주 팽창과 더불어 너무도

멀리 멀어진 '원시은하'의 희미한 적외선 빛을 관측하는 실험과 연구를 하고 있었다. 공동 연구진인 미국항공우주국(NASA),

한국천문연구원(KASI), 일본우주항공연구개발본부(JAXA), 그리고 칼텍·서울대 등의 천문·우주 연구자들은 먼저 원시은하

관측에 적합한 ‘적외선 배경복사 관측 망원경(CIBER)'을 함께 개발한 다음 이를 과학로켓에 실어 쏘아 우주에 배경처럼

희미하게 퍼진 적외선 빛을 관측했다. 관측장비를 실은 과학로켓을 네 차례 발사했으며 이번 논문에선 두 차례 관측 실험에

서 얻은 자료를 이용해 분석했다. 이 연구논문은 과학저널 <사이언스>에 실렸다.

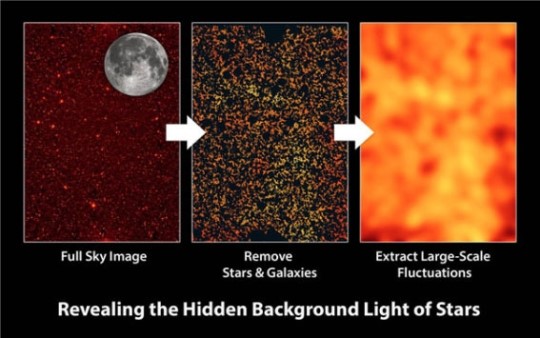

연구진은 이렇게 얻은 우주 적외선 배경복사의 분포에서 130억 광년 멀리 떨어진 희미한 원시은하의 빛을 보기 위해,

가까운 곳에서 빛을 내는 은하들 과 별, 그리고 태양계 먼지 입자에 의해 태양 빛이 산란되는 황도광 등의 적외선 빛 요인을

하나둘씩 제거했다 (도심의 환한 빛 너머로 희미한 동네 빛을 보려면 가까운 도심 불빛을 제거하는 게 좋은 것과 마찬가지

다). 그런데 그렇게 가까운 적외선 빛 요인을 하나씩 다 제거하고도 기원을 알 수 없는 초과된 밝기가 남았다

(맨위 그림 참조). 그렇다면 이렇게 남은 초과 빛은 대체 어디에서 온 걸까? 적외선 배경복사의 분포에 여전히 남은

'요동(fluctuations)'의 흔적은 어디에서 생겨난 것일까?

연구 방향은 자연스럽게 애초 목표인 원시은하 관측 계획에서 잠시 멀어지는 길로 나아갔다. 연구 논문에 공저자로

참여한 김민규 서울대 천문학 대학원생(박사과정)은 한겨레 과학웹진 <사이언스온>에 이렇게 말했다.

“맞아요. 애초에는 머나먼 원시은하를 관측하려고 기획된 연구 프로젝트였지요. 그런데 관측한 우주 적외선

배경복사에서 우리에 가까운 쪽에 있는 은하들의 빛과 같은 여러 요인들을 다 제거했다고 했는데도 여전히

남는 적외선 배경복사가 있었고, 그 기원을 찾다가 보니 이번 발견에 이르게 된 거죠. 물론 원시은하 관측이

더 큰 과학적 성취가 될 것이라고 생각하지만, 이번 발견도 꽤 중요한 결과라고 생각해요.”

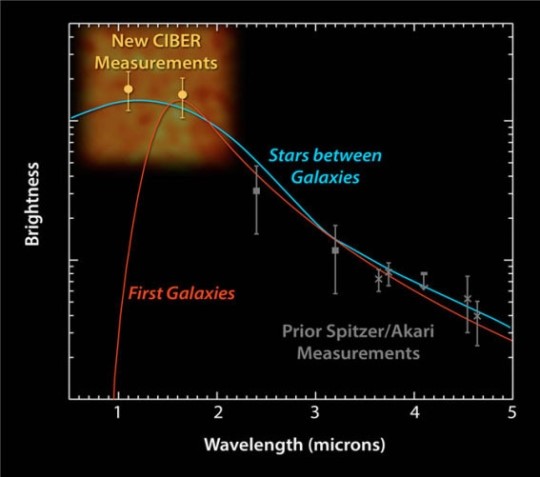

연구진은 논문에서 여러 분석을 통해, '초과 빛'이 대부분 은하들 바깥 쪽 영역인 '헤일로(halo)'에 있는 항성들에서 비롯한

것으로 해석했다. 또한 초과 빛은 이미 알려진 은하들에서 나오는 빛에 견줄만한 정도의 것으로 분석됐다. 연구진은 “은하

외부에서 관측된 적외선 배경복사의 세기는 지금 알려진 은하들의 것에 견줄 만하며, 적외선 우주 배경 밝기에 상당히 기여

하는 것으로 보인다”고 밝혔다. 수백억, 수천억개 항성이 몰려 있는 은하의 빛에 비하면 은하 바깥의 개별 항성의 빛은 너무

나 희미해 빛의 점(point source)으로도 인식되기 어렵지만, 그런 수많은 은하 바깥 항성들이 우주 곳곳에서 저홀로 빛을

내어 우주 전체로 보면(우주 광자의 총량으로 보면), 은하들이 내는 적외선 빛에 견줄 만할 정도가 된다는 것이다.

이렇게 보면, 우리가 식별할 수 없는 은하 바깥의 항성들은 은하 안 항성들의 밀집한 빛에 가려 있을 뿐 컴컴한 우주 곳곳에

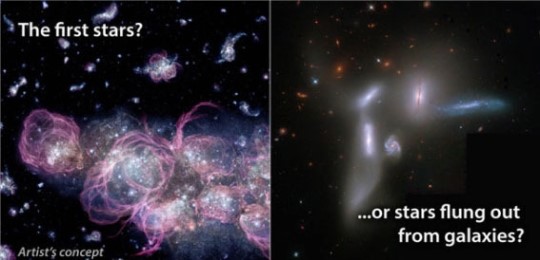

서 희미한 빛을 내면서 무수하게 흩어져 존재한다고도 풀이할 수 있는 것이다. 과학저널 <사이언스>에 실린 전문가 해설은

“이번 근적외선 배경복사의 연구 결과는 우주의 역사를 거치며 은하들이 수없이 충돌과 합병을 겪는 과정에서 우주 전체의

항성들 가운데 절반가량이 은하들에서 떨어져 나와 있음을 보여준다”고 전했다. 또한 해설은 “우주의 주요한 구성부분이

항성들과 은하들 사이에서 평범한 시야엔 보이지 않은 채 적외선 배경복사로 남아 존재할 수 있다는 것은 주목할 만하다”

라고 말했다.

조금 강한 의미를 제시하는 이런 해설의 분위기와는 다르게 이번 논문은 다소 신중한 결론을 제시하고 있으며, 적외선

관측 데이터를 분석한 이번 결과에서 더 나아가 은하 바깥의 무수한 항성 분포가 아직 실측된 것도 아니기에,

후속 관측과 분석 연구를 통해서 이번 논문이 제시한 은하 바깥 항성들의 존재와 특징이 구체적으로 드러날 것으로 보인다.

연구 논문에는 미국항공우주국(NASA/JPL), 칼텍, 일본의 우주항공연구개발기구(JAXA), 도쿄대학과 함께 한국에서는

한국천문연구원의 이대희, 남욱원 박사와 김민규 서울대 천문학 대학원생(박사과정)이 공저자로 참여했다. 한국천문연은

관측 장비인 적외선 카메라 시스템을 국제 협력연구로 공동 개발하는 데 참여했다.◑

논문 초록

은하외부 배경복사(Extragalactic background light: EBL)의 비등방성은 우주 역사를 거치며 우주 진화의 역사를 추적하게 해주는데, 거기에는 은하의 점광원 탐사(point-source surveys)에선 볼 수 없는 희미하게 퍼져 있는 요소들이 담겨 있을 수 있다. EBL의 요동은 재이온화 시기(EOR)의 원시은하와 블랙홀에서 기인하는 것으로 여겨지거나 또는 다른 설명으로는 가까운 우주에서 부모 은하들의 조석 효과로 빠져나온 항성들이 내는 빛(IHL)에서 기인하는 것으로 여겨져 왔다. 우리는 1.1과 1.6㎛ 파장대역에서 EBL의 공간 요동을 측정하기 위해 탐사 로켓을 만들어 관측했으며 거기에서 얻은 새로운 EBL 비등방성 측정 결과를 보고하고자 한다. 관측된 EBL의 요동은 이미 알려져 있는 전경 은하들의 분포(foreground galaxy populations)에서 나오는 진폭을 초과하는 것으로 나타났다. 또한 그것은 재이온화 시기의 은하와 블랙홀로도 설명되지 않는다. 그것 대부분은 은하들 바깥에 있는 인트라헤일로 빛(IHL: IntraHalo Light)에 의한 것으로 해석된다. 관측된 EBL의 세기는 갯수 비교에서 알려진 은하들과 견줄 만하며, 우주 적외선 배경복사의 밝기에 상당한 기여를 하는 것으로 보인다.

☞ 재이온화(reionization)

“원자는 중성자와 양성자 그리고 전자로 이루어져 있는데 원자가 자외선을 흡수하고 원자에서 전자가 분리되는 현상을 우리는 ‘이온화’라고 부른다. …별이 탄생하면 주로 수소로 이뤄진 가스 상태의 원자들이 별에서 나오는 강력한 자외선에 의해 이온화하기 시작한다. 우리는 이를 우주의 ‘재이온화 시기’라고 부른다. 그러므로 우주의 역사에서 별의 탄생은 곧 재이온화 시기의 시작을 의미한다.” (출처: 백성혜, “캄캄한 원시우주에 별이 처음 생기던 순간”, 사이언스온 2012년 5월24일)