이전까지 볼 수 없었던 독거미 성운의 구체적인 모습이 공개됐다.

12일(현지시간) 사이언스닷컴은 허블 망원경으로 촬영한 독거미 성운 사진을 공개했다. 독거미 성운을 관측한 사진은

이전에도 공개된 적 있지만 이처럼 자세한 모습까지 포착된 것은 이번이 처음이다.

독거미 성운은 지구에서 약 16만광년(1광년 = 10조km) 떨어진 마젤란 성운에 위치하고 있다

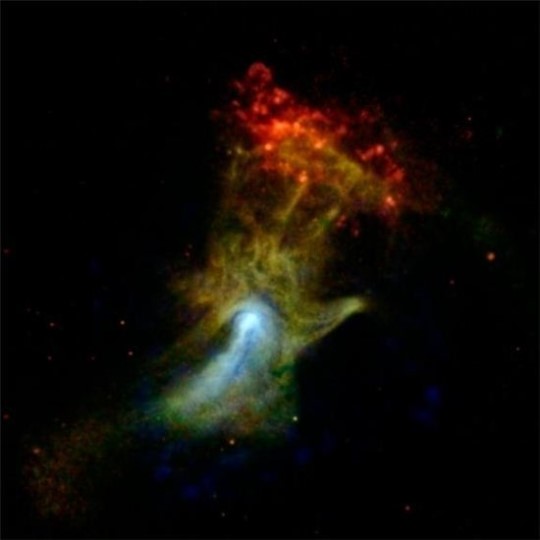

○나사, '신의 손' 모양 천체 사진 공개

9일(현지시간) 나사는 핵 분광 망원경과 찬드라 엑스선 관측소를 통해 마치 '신의 손'과 같은 형상을 가진 펄서 바람 성운

을 촬영했다고 밝혔다. 펄서는 0.0016초에서 3.745초의 규칙적인 주기로 세기가 변하는 전파(펄스)를 방출하는 별을

일컫는다.

이 사진은 초신성에서 폭발한 항성의 잔여 밀도에 의해 만들어진 펄서 바람 성운을 촬영한 것이다. '신의 손' 형상이

만들어지게 된 과정은 이렇다. 펄서 중 하나인 PSR B1509-58는 별이 죽어가는 과정에서 배출된 물질에 초당 7번의

회전을 통해 입자에 바람을 불어넣는다. 입자 근처의 자기장과 상호작용은 엑스선을 '신의 손' 모양으로 제작하게 된

것이다.

나사는 핵분광 망원경으로 고에너지 엑스선을 분출하는 사진 속의 파란 부분을, 찬드라 엑스선 관측의 저에너지 엑스선

으로 사진의 녹색과 빨간색 부분을 관측했다. 천문학자들은 '신의 손' 끝부분에서 나오는 붉은 구름의 펄서 바람이 저에

너지 엑스선 광선을 생산하기 위한 구름을 가열한다고 추측한다.

신의 손은 초자연적인 외관에도 불구하고 자연천문현상에 의해 제작된 것이다. 이러한 현상은 모호하고 연관성이 없는

현상이나 자극에서 일정한 패턴을 추출해 연관된 의미를 추출해내려는 심리 현상 중의 하나다. 이 현상은 구름에서

동물이나 사람의 얼굴을 보는 등의 현상으로도 나타난다.

과학자들은 신의 손 모양의 천체가 초신성에서 배출된 물질이나 펄서 입자의 상호작용에 의해 만들어졌다고 확신하지는

않는다. 맥길 대학의 안홍준 연구원은 "오히려 관측 자료를 분석해보면 사람의 주먹과 같은 형상이라고도 볼 수 있다"고

밝혔다

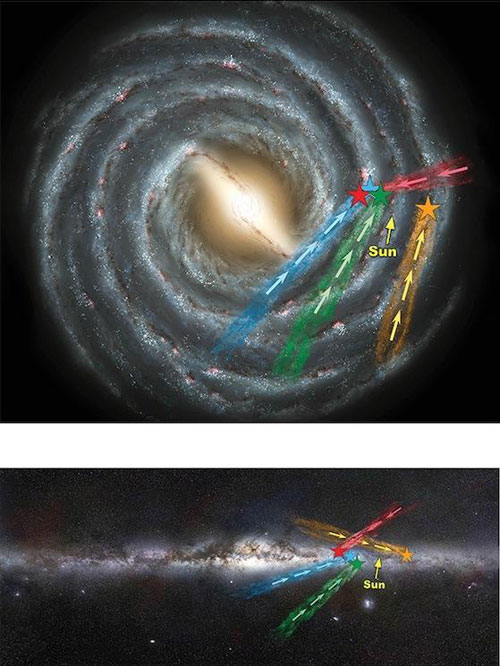

○시속 160만㎞로 은하 탈출 미스터리

‘초고속별’

중력 벗어날 만큼 빠른 속도 이동 지금까지 발견된 적 없어 궁금증 증폭

9일(현지시간) 사이언스 데일리 등 외신에 따르면 국제우주측량 프로젝트 SDSS(Sloan Digitl Sky Survey)의 일환으로

우리 은하 분포도를 작성하는 작업을 하던 국제 연구진은 태양과 비슷한 별들의 궤도를 계산하는 과정에서 지금까지

발견된 적이 없는 이런 별들을 발견했다고 천체물리학 저널에 발표했다.

연구진은 "새로 발견된 초고속 별들은 기존의 초고속 별들과는 매우 다르다"며 "이미 알려진 초고속 별들은 크고 푸른

별들로 은하 중심부에서 나온 것으로 보이지만 새 초고속 별들은 우리 태양 정도의 작은 별들이며 가장 놀라운 사실은

이런 별들 가운데 어느 것도 은하 중심부에서 나온 것으로 보이지 않는다는 점"이라고 밝혔다.

연구진은 "별이 은하에서 벗어나기는 지극히 어렵다"며 "이런 일이 일어날 때는 은하 중심부에 있는 초대형 블랙홀과의

상호작용이 개입되는 것으로 흔히 알려져 있다"고 설명했다. 이어 "이는 이런 별의 탄생지가 우리 은하의 중심부임을

의미한다"며 "이번에 발견된 초고속 별들 가운데는 은하 중심부에서 나온 것이 하나도 없으며, 이는 새로운 방출 메커

니즘을 가진 새 등급 별의 존재를 시사하는 것"이라고 전했다.

별이 은하에서 탈출하기 위해서는 은하에 대해 시속 160만㎞ 이상의 상대 속도를 가져야 할 것으로 과학자들은 보고

있다. 더구나 우리 은하 중심부의 블랙홀은 400만개의 태양을 합친 것과 맞먹는 질량을 가져 별들에 초고속 가속도를

부여할 만큼 강력한 중력을 미치는 것으로 알려져 있다.

과학자들이 추정하는 전형적인 시나리오는 짝을 이루는 두 별이 블랙홀에 붙잡히는 것이다. 두 별 중 하나가 나선운동을

하며 블랙홀로 빨려들 때 짝별은 엄청난 속도로 바깥으로 튕겨 나가게 된다. 지금까지 발견된 18개의 거대한 푸른 초고속

별들은 이런 메커니즘에 의해 생겼을 것으로 과학자들은 추정하고 있다.

연구진은 "가장 큰 의문은 이 별들이 도대체 어디서 이처럼 엄청난 속도를 얻었는가 하는 것"이라면서 이 문제를 계속

연구할 것이라고 밝혔다.

○NASA, 초신성 되기 전 별 모습 공개

미국 항공우주국(NASA·나사)이 12일 대규로로 폭발하는 초신성이 되기 위해 기다리는 별의 모습을 공개했다.

나사가 공개한 이 사진은 눈꺼풀 없는 보라색 눈처럼 보인다. 공식적으로 SBW2007 1로 불리는 이 우주의 에테르로

구성된 성운은 SBW1로도 불린다. 중앙에 거대한 별을 안고 있다.

SBW1 성운이 감싸안은 별은 우리 태양계의 태양보다 20배나 크다. 사진에서는 소용돌이 치는 보라색 가스 고리에

둘러싸여 있다. 이 가스는 별이 격렬한 맥동과 바람을 통해 외부층을 떼어버린 잔재다.

|

▲ 허블망원경이 2만광년 떨어진 곳에 있는, 폭발하려는 거대한 별을 발견했다. 가운데 있는 별은 태양의 20배 크기다.<사진= 나사> |

하지만 이 별은 여느 별과 다르다. 과학자들은 이 별이 초신성이 되려 하고 있다고 말한다.

실제로 26년 전 이 별과 놀랍도록 비슷한 또다른 별이 초신성 SN 1987A가 됐다.

과학자들은 허블이 초기 모습을 촬영한 SN 1987A과 SBW1별의 유사성을 발견했다. SBW1는 SN1987이 폭발하기

전 모습과 판박이다.

두 별은 모두 똑같은 크기와 나이를 가진 고리를 가지고 있다. 이는 비슷한 속도로 우주를 떠돈다는 것을 의미한다.

게다가 두 별 모두 같은 HII지역에 머무르고 있고 밝기도 같다.

이 별은 지구에서 2만광년 이상 떨어진 거리에 있다. 행운이 함께 한다면 우리 생애에 이 별이 폭발하는 초신성을

볼 수 있다.